Le cose rappresentate sul palcoscenico del Settecento risultano in qualche misura sempre lontane dal pubblico. Il teatro del Settecento non rappresenta i bisogni profondi di nessuno, ma soltanto l’autonomia estetica dello specifico cui appartengono e che le produce. In altre parole, è nel Settecento che si manifestano le premesse, che daranno poi vita a quella dimensione antropologica che si definisce “civiltà dello spettacolo”.

Con riguardo ai problemi della drammaturgia, le discussioni sul genere drammatico intavolate agli inizi del Settecento, con le varie proposte programmatiche e i diversi tentativi di realizzazione, si collocano nell’ambito del movimento culturale dell’Arcadia. L’Accademia d’Arcadia era stata fondata nel 1690 a Roma, da parte di un gruppo di letterati (su tutti, il Gravina e il Crescimbeni), che erano soliti frequentare il circolo letterario istituito dall’ex regina Cristina di Svezia, stabilitasi a Roma a metà del Seicento dopo aver abdicato ed essersi convertita al cattolicesimo. Capisaldi dell’estetica arcadica erano l’antibarocchismo e la restaurazione classicistica (Arcadia è il nome di un’antica regione della Grecia, dove, secondo la tradizione letteraria, i pastori, vinta la durezza della vita primordiale, vivevano felici, in semplicità). Il classicismo, cui essi si rifanno, è soprattutto quello di Petrarca, Poliziano e Lorenzo il Magnifico. Si persegue l’ideale di una letteratura semplice, chiara, disciplinata: non a caso, l’Arcadia accettò la filosofia razionalistica di Cartesio, ovviamente nei limiti dell’ortodossia cattolica e rifiutando l’identità di poesia e scienza. Il mondo immaginato resta fantastico, senza complicazioni sentimentali, sereno, lontano dalle stravaganze della letteratura barocca, che deformava gli aspetti del reale fino all’assurdo. L’Arcadia adottò tutta una simbologia pastorale; ad esempio, il protettore dell’accademia era Gesù Bambino, che si manifestò anzitutto ai pastori.

Durante il Settecento, gli spettacoli teatrali e la drammaturgia che si produssero a Veroli, ebbero come comune denominatore l’esperienza dell’Arcadia, circostanza utile per far comprendere che la città, all’epoca, era pienamente inserita nel discorso letterario-teatrale, e più in generale culturale, del tempo.

Come vedremo, un po’ tutti i letterati che si dedicarono alla scrittura di drammi furono pastori arcadi. Non a caso, il monsignore (e pastore arcade) Vittorio Giovardi, che fu il fondatore dell’omonima biblioteca, pubblicò nel 1727 una Notizia del nuovo teatro degli Arcadi aperto in Roma, in cui, raccontava, con dovizia di particolari e con la riproduzione di numerosi sonetti, l’inaugurazione di questo teatro, sede degli incontri dei pastori arcadi di Roma. L’operetta fu dedicata all’ambascitore del re di Portogallo, Don Giovanni V, presso la Santa Sede, il signor Don Andrea De Mello De Castro, il quale, a detta dello stesso autore, fu particolarmente benemerito nel cooperare a vantaggio della Arcadia romana. L’abate Vittorio Giovardi, che tra gli Arcadi era noto con il nome di Zetindo Elaita, non trascurò di elogiare il fatto che la «qualità di Pastori […] divenne uno dei principali ornamenti di Roma anzi d’Italia», tanto che fu d’uopo realizzare una sede idonea per le adunanze dell’associazione.

Dal libretto apprendiamo i momenti salienti della costruzione, nonché i componimenti che furono declamati alla posa della prima pietra; i nomi dei pastori arcadi di Roma, e anche le colonie, citate secondo l’ordine delle loro fondazioni; chiudono il libretto quattro sonetti, «attenenti all’aprimento del nuovo Teatro».

I temi pastorali erano già presenti in un’opera del sig. Pirro Nocchiaroli Verulano, Accademico Elisio. L’opera in questione è una Cantata a tre voci, risalente al 1722. L’Accademia degli Elisi fu fondata e attiva a Veroli sul finire del Seicento, e tra gli iscritti figurano: il canonico Acquaroli, teologo e professore di “buone arti” nel seminario verolano; Paolo Pellegrini; Michelangelo Bisleti, canonico della chiesa di S. Erasmo; Domenico Manco, avvocato romano; Marco Noce; frate Angelo Maria da Roma, minorita; Filippo Antoniani, chirurgo; Gaetano Leggieri, canonico; Paolo Carinci; Domenico Miele; Benedetto Mattei, fonditore di campane; Francesco Marini; frate Ferdinando Campanari, minore conventuale e predicatore (di cui diremo dopo); Ippolito Oddo; Silvio De’ Cavalieri (Elmete Alissio in Arcadia); Carlo De Angelis (anch’egli più tardi ammesso in Arcadia); Ludovico Gualtieri.

La Cantata del Nocchiaroli fu recitata – come apprendiamo dal frontespizio del libretto pubblicato a Roma nella Stamperia della Camera Apostolica – “nello Studio del Signore Auditore Emilio Ricciardi, in occasione dell’Accademia solita farsi da Signori studenti per chiudere il Rotino per le vacanze autunnali li 20 settembre 1722”. Nocchiaroli compose, dunque, i versi di una storia pastorale, pienamente ascrivibile, tanto per l’argomento quanto per lo stile, al gusto tipicamente arcadico. Infatti, vi compaiono tre personaggi dagli inconfondibili nomi bucolici: Tirsi, Dameta e Corinna. La stessa ambientazione è inequivocabilmente riferibile ad un contesto agrestre. Questi personaggi intrecciano i loro dialoghi, discorrendo di come, passata la tempesta e le dense nubi, ora nuovamente sui campi splenda la luce del sole e la natura tutta sembra rinata a nuova vita. Corinna, che è una ninfa, viene invocata dai due pastori, che a lei vogliono tributare sacrifici, affinché plachi definitivamente l’ira degli dei, offesi dall’esecrando crimine commesso dal barbaro Nerone, uccisore di sua madre.

Ancora prima, e cioè in occasione del Carnevale del 1701, nel teatro del Magistrato della Città, venne rappresentata l’opera scenica del nobile verulano Francesco Giovardi – padre del citato Vittorio – Il morto regnante, overo la forza delle stelle, la quale fu anche data alle stampe, tre anni più tardi, in Anagni.

Francesco Giovardi, nobile di agiata condizione economica, nacque nel 1679. Ebbe modo di approfondire gli studi letterari: il suo talento poetico gli guadagnò, già in età adolescenziale, apprezzamenti nella cerchia familiare. Come il Nocchiaroli, anche Giovardi era un Elisio, anzi del consesso letterario fu eletto nella carica di principe, adoperandosi per accrescere il numero dei soci e indirizzarli a studi di ogni genere. Nel 1698 sposò la sorana Agata Petrozzi, dalla quale ebbe quattro figli (il secondogenito fu appunto Vittorio). Nel 1704 fu eletto per la prima volta conservatore di Veroli, suprema carica pubblica esercitata esclusivamente dagli aristocratici cittadini, e negli anni successivi più volte rem commune gubernavit. All’età di trent’anni fu colpito da totale cecità. Non potendo più correggere i suoi scritti, bruciò la quasi totalità delle sue opere, ripetendo il gesto dello zio materno Carlo de Angelis, che per scrupoli morali aveva gettato nel fuoco molte sue composizioni poetiche. Infine, si ammalò di tisi e divenne ipocondriaco, morendo a soli 34 anni. Le sue spoglie mortali riposano nella gentilizia chiesa di S. Martino a Veroli.

Il morto regnante non è l’unica opera drammatica del Giovardi. Infatti, leggiamo nelle memorie familiari che

compose molte opere, e due ne furono recitate nel Teatro […] nel Palazzo del publico, una delle quali la fece stampare in Anagni, a quelle, che oggi si conservano in Casa, lasciate intatte dal fuoco, a cui essendosi accecato condannò tutte le sue opere, perché non le potette correggere. Sono: Il prencipe smarrito; La margherita; La Donna costante; I saggi deliri; e Il morto regnante stampata in Anagni 1704.

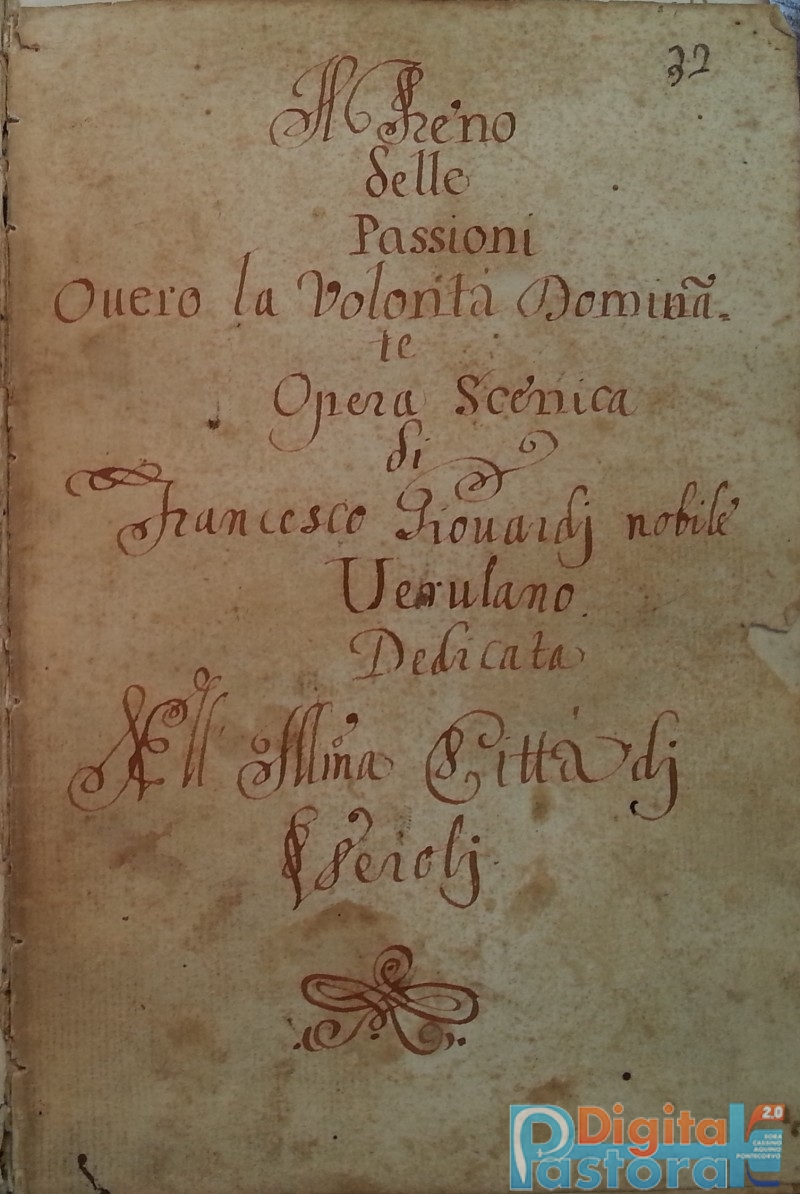

Presso la biblioteca Giovardiana siamo riusciti a rintracciare altri due testi manoscritti del Nostro. Si tratta di un sonetto e di un’altra opera scenica, dal titolo Il freno delle passioni, ovvero la volontà dominante. Quest’opera, che l’autore volle dedicare alla Citta di Veroli, è presumibilmente l’altra che ebbe realizzazione scenica, come pare debba intuirsi nelle parole che egli rivolge al “benigno lettore”. Nelle poche righe che Giovardi rivolge al lettore, racconta che Il freno fu scritto tutto di getto, nell’arco di una nottata di alacre lavoro. Gli spettatori venivano invitati a “rimirar” quanto era stato partorito dall’ingegno dell’autore.

Che Il freno fosse un copione destinato alla scena lo dicono anche altri dettagli. Innanzitutto, il fatto che il Giovardi avesse preparato anche un intermezzo, alla maniera in uso per le rappresentazioni del tempo. Normalmente gli intermezzi erano un escamotage per “distrarre” gli spettatori dalla trama principale. Se Il freno non era destinato alla scena, non avrebbe avuto senso preparare un intermezzo. Inoltre, il testo non manca di indicazioni sceniche di entrata ed uscita dei personaggi. Anzi, a tal riguardo non è inutile segnalare un dettaglio arguto relativo alla mise en page dell’opera (lo stile usato per l’impaginazione lascia intendere pure che quella copia sarebbe potuta essere usata per la pubblicazione a stampa): le battute sono scritte con inchiostro nero; le didascalie con inchiostro rosso. Infine, se quest’opera si è salvata dalla distruzione alla quale Giovardi condannò le cose che non aveva potuto correggere (e quindi rendere pubbliche), è perché questa era già stata resa pubblica con la rappresentazione scenica. Dunque, non avrebbe avuto senso distruggerla.

Il freno presenta un’altra particolarità: alcuni personaggi si esprimono con una parlata dialettale, tipicamente verolana. È un accenno a quel popolo, cui Giovardi allude nella lunga dedica alla Città di Veroli. In essa esalta lo spirito poetico, la natura, gli eroi e gli ingegni patrii; loda la città che sdegna gli applausi del mondo, preferendo la quiete che ispira il “cristallino Amaseno”. Qui, si vestono «gli abiti rubicondi dell’innocenza e della modestia, ghirlandati d’odorosi narcisi e di gigli»; qui le muse «lasciando di buona voglia la melodia di Parnaso e accordando le trombe col palcido mormorio di quell’onda, cantano dolcemente» le lodi di Veroli.

Dal canto suo, Il morto regnante, opera dedicata ad Annibale Albani, costituisce innanzitutto un interessante esempio dell’attività tipografica all’epoca corrente in Anagni. Infatti, Giovardi preferì la stamperia anagnina del Mancini ad altre romane, alle quali pur poteva avere accesso in virtù del suo lignaggio. La versione a stampa vide la luce nel 1704, quindi tre anni dopo la rappresentazione pubblica. Nella dedica, l’autore annuncia al suo protettore: «Gradisca intanto V. Ecc. questo picciolo tributo del mio ossequio, e non isdegni in avvenire di ricevere gl’altri parti del mio ingegno sotto la sua protezione, mentre in breve compariranno alla luce». Dunque, nel 1704, l’autore si dichiarava intenzionato a dare alle stampe altre opere. Verosimilmente aveva in animo di pubblicare l’altra opera andata in scena. Poiché, come accennavamo poc’anzi, il manoscritto del Freno è disposto con una mise en page che prelude ad una stampa tipografica vera e propria, è da ritenere che quell’opera sarebbe stata la prossima “uscita” editoriale (il che conferma indirettamente che fosse proprio Il freno delle passioni l’altra opera rappresentata). È verosimile ritenere che, avendo assunto la carica di conservatore, l’autore preferì concentrarsi sul suo ufficio pubblico, piuttosto che continuare ad occuparsi del destino editoriale delle sue composizioni drammatiche, atteso pure che poteva apparire inopportuno che una sì alta carica si abbassasse al mondo del teatro (per quanto colto).

Dalla premessa “Al benigno lettore” apprendiamo ancora che Il morto regnante fu scritto – altra evidente somiglianza con la genesi del Freno – «per sfogo del furor giovanile […] nell’età poco più di tre lustri». Quindi, la composizione risale al 1694/1695 – circa sei/sette anni prima della messinscena. L’intenzione era «col solo fine di farla per proprio passatempo rappresentare».

Il testo a stampa, com’era prassi all’epoca, riferisce anche i nomi degli interpreti (poiché la recita avvenne probabilmente sotto gli auspici dell’Accademia degli Elisi, tutti i ruoli, anche quelli femminili, vennero recitati da uomini). Tra essi rintracciamo alcuni membri dell’Accademia: Domenico Miele e Francesco Marini. La storia, al pari del Freno, ibrida materia alta (con personaggi nobili di re e regine), e materia popolare (con paggi e pastori, uno dei quali dall’inconfondibile nome di Frascone).

Accanto a quello di Francesco Giovardi, un altro autore importante per il Settecento teatrale verolano è quello di Nicola Faidoni. Il primo frutto del suo ingegno lo rintracciamo in un opuscolo stampato in occasione dei festeggiamenti pubblici per l’elezione al soglio pontificio di Clemente XIII, nel 1758. Per l’occasione il marchese Andrea Felice Campanari organizzò la recita del componimento drammatico Il merito, del quale era autore “l’abate Faidoni, pastore arcade e maestro di lettere dei figli del marchese”. Questi fu il committente del componimento drammatico in questione. La recita, che non si sa dove ebbe luogo (ma presumibilmente nel palazzo della famiglia Campanari), si inseriva nel più ampio programma di festeggiamenti pubblici, organizzati «pel gloriosissimo giorno dell’esaltazione al Pontificato della Santità di N. S. Clemente XIII».

Se le opere giovardiane sono “teatro” vero e proprio, ascrivibile al genere della commedia, Il merito – che era una composizione in parte anche musicata (e quindi cantata) – appartiene ad un altro genere. Essa, infatti, è un’opera d’impianto allegorico. Vi compaiono, oltre al coro, le personificazioni del Merito, del Tempo e dell’Eternità, intente queste ultime due a contendersi i pregi e le virtù del neoletto papa. Ed è proprio di questi il nome che, come nelle intenzioni del committente, ritorna più volte nei versi, invero un po’ manieristici, di Faidoni. Del nuovo pontefice, l’eternità dichiara che «la Carità sempre ad amare intenta, così, com’ella à per suo caro oggetto l’ultimo fin, ch’è sommo ben perfetto […]. Quindi risplende in alta perfezione locate, e fermo il merto di Clemente, che alla gran cura universal del’Alme essa già impegna, e del Celeste ardore così gli empie, e gli accende il bel desio». Il coro chiosa: «E l’eletta Navicella solchi intanto il Mar sicura, che agitarla invan procura turbo insano, atra procella, se la regge un tal Nocchier».

Se Il merito, come detto, è un’opera che per i suoi fini celebrativi ed encomiastici per forza di cose doveva avere un impianto allegorico (strumento utile per celebrare le lodi del nuovo papa), altre opere del Faidoni si inscrivono perfettamente nel gusto di quell’Arcadia, di cui fu membro. Per esempio, alcuni dialoghi drammatici, conservati manoscritti. In uno di essi, appaiono personaggi dagli inequivocabili nomi di Titiro, Silvio, Corilo, i quali, al pari dei pastori di virgiliana memoria, commentano le manovre belliche dei Volsci su campi non lontani dalla quiete bucolica nella quale essi vivono. O, in un altro dialogo, in cui un Valerio e un Massimo discorrono, anch’essi immersi in un paesaggio agrestre, di avvenimenti che tendono a turbare quella tranquillità.

Un’altra opera di Faidoni, interessante anche perché realizzata scenicamente presso il seminario verolano, è La Veturia (titolo al quale fanno riferimento anche alcuni epigrammi in latino conservati manoscritti). Dal frontespizio apprendiamo che il Nostro, all’epoca di questo “spettacolo” (1765), ricopriva, nel medesimo seminario, la carica di Maestro di Eloquenza. Non a caso La Veturia fu una specie di “reading poetico” ante litteram, composto e recitato in pubblico «per esercizio dei signori convittori ed alunni studenti di Rettorica» del seminario.

La recita fu patrocinata da monsignor Giambattista Jacobini, che di Veroli era vescovo in quel periodo. La Veturia raccoglie componimenti poetici e dialogico-drammaturgici – tutti opera di Faidoni – tanto in italiano quanto in latino, ispirati all’opera storiografica di Tito Livio e in particolare agli argomenti dei capitoli 20 e 21 del II libro di Ab urbe condita, nei quali si racconta della cacciata dell’ultimo dei sette re di Roma Tarquinio il Superbo e dei primi anni della repubblica. È utile sottolineare, per meglio comprendere la produzione arcadica di Faidoni, che nel dialogo del La Veturia intervengono personaggi quali Mopso, Euranio ed Elpinio, che discorrono in un clima di sereno contatto con la natura, mentre non molto lontano si agitano le armi di un’imminente battaglia.

Infine, per chiudere il discorso sugli Accademici Elisii di Veroli, vogliamo ricordare un episodio teatrale legato al nome del già citato Ferdinando Campanari. Risale al 1727 una raccolta di componimenti, recitati in Anagni in lode di Ferdinando Campanari da Veroli, “Maestro Baccelliere minore conventuale”, in occasione del “celebre Quaresimale dal medesimo predicato in questa cattedrale”. Tra queste opere vi è un’ecloga pastorale, recitata il 22 aprile, in cui due pastori ernici (il manoscritto riporta anche gli interpreti: il canonico Magno De Magistris e il dottor Giuseppe Petrelli, Accademici Riuniti) rievocano la fervente predicazione di San Gregorio, grazie alla quale molti peccatori furono redenti e si incamminarono sulla strada della fede e della carità.

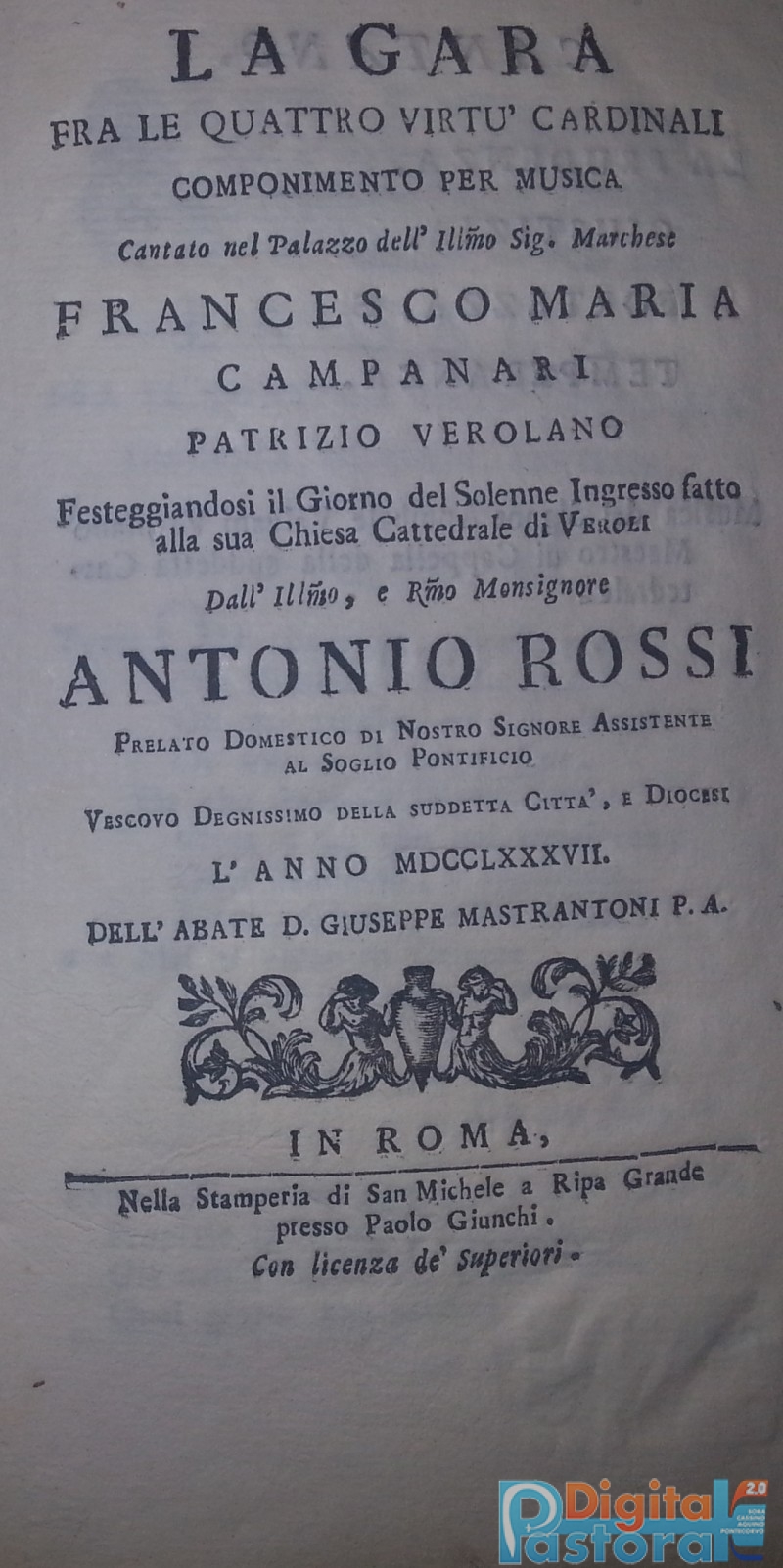

Sul finire del Settecento, Antonio Rossi diventa vescovo di Veroli. Per festeggiare il giorno dell’ingresso nella chiesa cattedrale di Veroli del nuovo vescovo, nel 1787, nel palazzo del marchese Francesco Maria Campanari viene realizzata la rappresentazione musicale La gara fra le quattro virtù cardinali, su libretto del canonico Giuseppe Mastrantoni. Stavolta si tratta di una vera e propria opera musicale, cioè di un melodramma, di impianto allegorico, nel quale agiscono la Prudenza, la Giustizia, la Fortezza e la Temperanza. La struttura del testo è molto simile a quello de Il merito di Faidoni, con elogi in onore del nuovo vescovo, disseminati qua e là nei versi di Mastrantoni.

La musica di questa rappresentazione era di Annibale Valvani, che della verolana cattedrale di Sant’Andrea era maestro di cappella. Purtroppo, la partitura riferita ai versi di questo melodramma allegorico è irreperibile. Però, presso l’archivio diocesano è conservato un altro frutto dell’estro compositivo e musicale di questo Valvani, e cioè un’intera messa da lui composta. Si tratta di una Messa in pastorale, composta nel 1810 per essere eseguita nella Cattedrale.

Questo particolare ci induce a citare almeno la circostanza per la quale presso le parrocchie della città di Veroli, ancora a tutto il Settecento, era in uso celebrare i momenti più salienti dell’anno liturgico con uffici sacri. Rendono testimonianza di quest’aspetto della ritualità liturgica, gli officia ritrovati in alcuni antifonari, come quello della chiesa di San Leucio (nel quale, tra le altre notevoli cose, si conserva un Officium in Nativitate domini), quello della chiesa di San Paolo (dove si celebrava un ufficio sacro per la Domenica della Palme), e quello della chiesa cattedrale (nel quale è possibile leggere un Officium in matutinis et laudibus feriae quintae in caena domini feriae, sextae in parasceve et sabbati sancti). Ovviamente non si tratta di “teatro”, ma di uffici religiosi, che però hanno degli inserti parateatrali, nei quali alcuni chierici pronunciano battute, un po’ come avveniva nei drammi liturgici dell’alto medioevo, quando venne sdoganata una nuova idea di teatro.

Vincenzo Ruggiero Perrino